Crónicas de la pandemia, una breve historia de la vida de unas mujeres ambulantes antes y durante el confinamiento por la contingencia sanitaria derivada del Covid-19.

Ahí está ella, la luz del medio día se adentra por la ventana para iluminar aquellos trozos de tela que ella une cuidadosamente. Uno a uno se sumergen los hilos mientras ella desliza la tela hacia el piecito que, con su marcha apresurada que no lleva a ningún lado, provoca un palpitar veloz que se escucha al otro lado de la habitación y en el patio.

Es su máquina de coser testigo de los miles de veces que ese pie ha marchado, en un ritmo que rompe agujas y revienta hilos. Además, ha sido testigo de la frustración, noches de desvelo, ojos cansados y huesos entumecidos.

Ella lleva en sus palmas el ceño de que hasta la más fina tela con el tiempo desgasta la piel, encalleciéndola, así como marcas que recuerdan a la aguja entre la piel de las falanges, pues incluso los dedos más ágiles pierden su destreza a causa del cansancio.

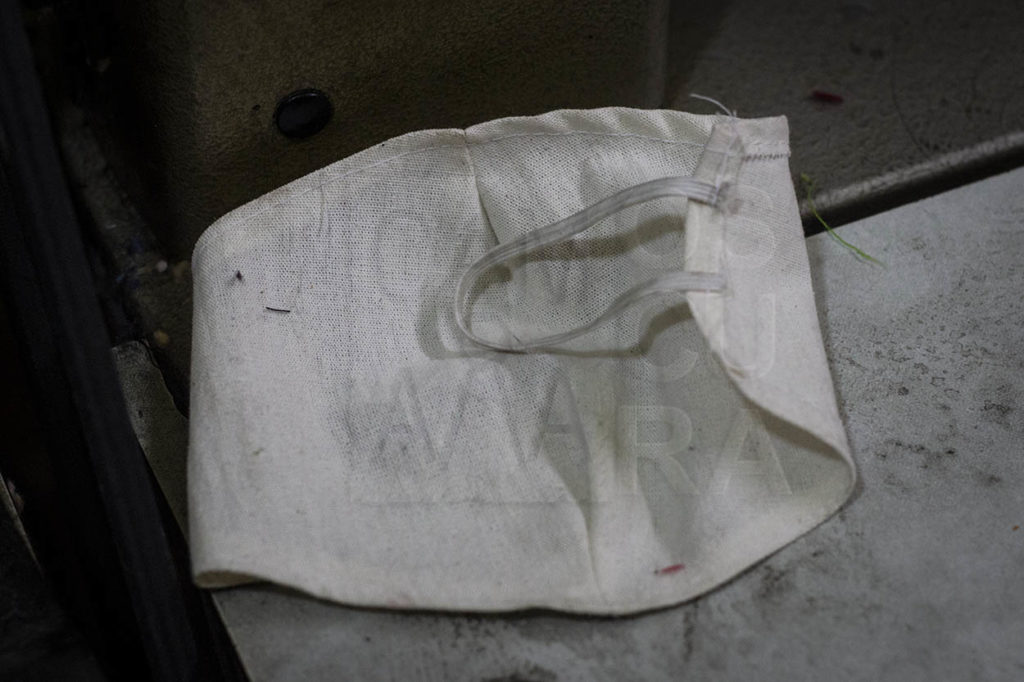

En el taller, las múltiples telas resguardan el calor del verano, acomodadas de manera desordenada en cada esquina; mientras que, sobre la máquina y un huacal en el suelo, unas hechuras de azul y negro se amontonan de a poco. Son los tapabocas y las caretas.

Los tapabocas son una de las hechuras más “cansadas” de hacer, comenta ella. Es la segunda tanda de casi trescientas que ella prepara, pero su cuerpo, al igual que una máquina, deben descansar.

Hasta hace unos días la pandemia no parecía ser un problema, se pensaba sería cuestión de un par de meses, ahora esa cifra se ha duplicado. Al tener restringido su medio de ingresos, pues los eventos y ferias fueron cancelados, ella sabe que los ahorros no van a durar para siempre.

Las fiestas, para gente como ella, representan la oportunidad de ganarse dinero a costa de una buena chinga. Los ambulantes o trabajadores del sector informal, representan el 56.1% de las personas ocupadas en México; mientras que en Tlaxcala la tasa de informalidad es de 71.0%, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).

Los ambulantes, como su nombre dice, son aquellos que no permanecen fijos en el mismo lugar. La mayoría de ellos se aventuran a ir más allá de las barreras locales, como ella que no solo ha viajado a las esquinas más escondidas de Tlaxcala, sino que ha llegado a Chiapas, a Hidalgo, Morelos, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Guanajuato y Jalisco.

Mierda de vaca

Aún recuerdo aquel viaje al pueblo de Emiliano Zapata, alguna vez había ido con mi mamá a un lugar que me pareció que estaba separado del resto del mundo por un abismo de rocas rojizas, igual que el Gran Cañón, pero en este pueblo a dónde íbamos, nuestra primera tortura fue escalar los empinados caminos con un vehículo que se calentaba con facilidad.

Recuerdo bien haber puesto el pie en el freno antes de que la camioneta rodara en reversa hacia abajo, ya que mi mamá se había bajado a revisar el motor; ella me había prometido enseñarme a manejar algún día y por eso me había enseñado cuales eran los pedales y para qué servían, sino, era probable que me hubiera ido de reversa también. Conservo su voz angustiada en mi mente “¡Pisa el freno!”.

Tengo memorias vagas de aquel día, salvo que en la noche no pudimos dormir bien. Por el frío se habían empañado los vidrios al interior de la cabina; mi madre se había acurrucado en el asiento y yo sobre el respaldo; las luces azules y rojas de la feria llegaban hasta nuestra morada al igual que ruido del baile que cimbraba las ventanas.

A la mañana siguiente, caminamos hacia donde se encontraba nuestro puesto y en el camino logré percibir el hermoso paisaje de aquel valle semiárido tan debajo de nosotros, y un aroma agradable a humo de cedro que anunciaba el día del santo patrono.

Recuerdo que nos fuimos de ese lugar una noche, detrás de una camioneta que parecía saber por dónde iba. Aquella camioneta había doblado hacia la derecha y nosotros hicimos lo mismo, sin embargo, había una barranquilla escondida por la oscuridad; solo sentimos como el agua sucia entró por el costado derecho, llevaba mi ventana abierta.

Los hombres de la camioneta nos asistieron; “¡todo por seguirlos a ustedes!”, exclamó mi mamá mientras la ayudaban a salir, ella había pisado el espejo retrovisor para impulsarse tirándolo al instante, mientras yo me quedé con la mano sumergida en aquella agua sucia; pensé que mi fuerza sostenía la camioneta, pero al quitar mi brazo entendí que no era así. Logré llegar a la otra puerta como pude y me cargaron de brazos.

Esa noche, pocas personas pudieron asistirnos, los hombres se habían ido y solo una mujer que vivía en una casa con un enorme portón negro nos ayudó, era más de media noche, apenas si pudo hallar una grúa. Aquella amable mujer se quedó con nosotras hasta que llegó, mientras nos había dado a masticar hierba de Ruda para el susto.

Fue más larga la espera de lo que la grúa tardó en sacar nuestra camioneta de aquella zanja, como un pez inerte que escupió toda el agua que se había tragado. Nos despedimos de aquella mujer y el poco dinero que ganamos se lo llevó el chofer.

Nunca más volvimos a Zapata y ese olor a mierda de vaca tardó muchos meses en quitarse, tuvimos que mentir a mi abuelita para que no se angustiara y hasta el día de hoy, nuestro vehículo sigue sin su espejo retrovisor.

Las Chacharas

La mayor parte de su vida, mi madre vivió del negocio del comercio ambulante, incluso con una niña en su vientre, nunca dejó de trabajar. Hubo un tiempo en que se dedicó a la venta de “chacharas”, que eran baratas y que nosotros las vendíamos a diez pesos.

Solíamos ir a la ciudad de Puebla a comprar las chacharas, o ella se aventuraba a ir sola al entonces Distrito Federal para conseguirlas, trayendo bultos enormes repletos de mercancía, que transportaba ella sola en autobús.

En mi mente conservo un recuerdo angustiado, una memoria vaga de mi mamá y de mí en el centro de la concurrida ciudad de Puebla, llevábamos mucha mercancía, separada en dos enormes bolsas negras; me había dado la instrucción de que, al momento de llegar el microbús, tenía que decirle al chofer que abriera las puertas traseras para que pudiera subir las bolsas.

De ese instante solo recuerdo haber visto el microbús que ella señalaba, y detrás había otro. Me subí al primero, puse el dinero en la mano del chofer y le pedí que abriera las puertas traseras, pero no me escuchó, se lo repetí de nuevo pero una voz angustiada comenzó a clamar mi nombre, miré abajo hacia la puerta y vi a mi madre que gritó mi nombre una vez más, en ese instante supe que me había equivocado de transporte.

Pensé en el regaño que seguramente me haría, pues me buscó dejando sola la mercancía, así que tomé el dinero de la palma abierta del chofer y bajé rápidamente del microbús que estaba a punto de partir. Ella me sujetó con sus brazos fuertemente, su voz temblaba de angustia y me señaló el vehículo de atrás diciéndome palabras que ahora en mi memoria torpe son ecos inentendibles.

Subimos al microbús que ella me había dicho y que yo confundí, y en los asientos de atrás reflexionaba, aun con la zozobra en su ceño. Ella me dijo que no sabría que hubiera hecho si me hubiese perdido, ella habría dejado todo por irme a buscar.

El infame Chimalpa, el infame Santa Ana

Mi madre y yo tuvimos muchas aventuras, la mayoría de ellas impregnadas por un sabor amargo. Una de esas aventuras fue esa vez que cruzamos aquella especie de gran cañón, donde después de ratos de lágrimas de mi parte, y enojos de la suya, un tubo de nuestro puesto cayó sobre mi cabeza he hizo reír a los clientes. Después mi mamá ya no estuvo enojada.

Visitamos muchos lugares que me hicieron sentir que Tlaxcala era un estado enorme, lugares que hoy no recuerdo como se llaman ni donde se encuentran, excepto por Atlangatepec, pues allí comimos un sabroso mole que nos habíamos guardado en un vaso y que se lo aventamos a unos perros que intentaron perseguirnos camino a casa.

En ese viaje, como siempre, me di mi “vuelta” a los puestos de la feria y algunas calles cercanas; fue la primera vez que vi una corrida de toros, en una plazuela improvisada de lámina detrás de la iglesia. El lugar era como una película vieja, tenía ruinas y escombros de adobe en un paisaje semiárido, alumbrado por el pálido color de una tarde nublada.

También recuerdo que en una feria vi por primera vez la lucha libre, con personajes reales o de imitación, que combatían en el rin sobre la calle, protegido del sol con una lona, donde la audiencia pasajera gritaba con entusiasmo cada vez que los luchadores preguntaban “¿Quién va a ganar? ¿rudos o técnicos?”.

Quizá la razón por la que mi madre me permitía ir a darme mis vueltas, era que en las ferias hay múltiples golosinas y comidas que un niño siempre quiere probar, así como juegos mecánicos y puestos de juguetes, y ver era lo más cercano a sentir y probar.

Puedo presumir que nunca me puse imprudente, no le exigía a mi madre darme algo si me decía que no, aunque sabía que después de vender era probable que me dijera que sí. Sin embargo, pese a que me ubicaba con gran facilidad en los lugares, quizá nunca fui consciente en realidad del peligro que asecha cualquier sitio.

En otro viaje, esta vez a San Hipólito Chimalpa, una colonia poco avivada, mi mamá tuvo una confrontación con un hombre dueño de la casa en cuyo frente nos habíamos colocado.

Aún recuerdo sus amenazas “Si no quita su puesto, llamaré a la policía … si no quita su puesto traeré a una grúa para que lo tire”. El hombre incluso intentó tirar el puesto, que con tanto esfuerzo, como cada vez que lo colocábamos, habíamos levantado. Era mi madre sola contra aquel hombre fúrico y sin nadie que nos ayudara.

Otro mal recuerdo es el de nuestros últimos días en la feria de Chiautempan. Cada julio colocábamos nuestro puesto en una de las calles principales de nuestra pequeña ciudad, y, sin dudarlo, era la mejor época de ventas en ese entonces.

Lo mejor de esa feria era que podíamos comer los alimentos traídos desde nuestra casa, y en la noche, transportábamos la pesada mercancía en un carrito metálico que mi mamá jalaba y yo empujaba, pero lo mejor era llega a una calle levemente empinada hacia abajo, donde me podía subir al carrito sin que le pesara a mi madre.

Sin embargo, hubo tres circunstancias ajenas que terminaron con aquellos días. La primera fue que nuestros vecinos ambulantes, a los que llamábamos “amigos”, quienes se quejaron de lo poco que se nos cobraba por colocar nuestro puesto, al final nos quedamos sin lugar para vender.

Ese mismo año, el mandato del Gobierno Federal había pasado de Vicente Fox a Felipe Calderón, hubo una inflación abrumadora en el precio del dólar, pero las chacharas, principalmente traídas de china, comenzaron a venderse a tres pesos, lo que lo hizo un negocio menos rentable, en ese tiempo mi madre ya no pudo costear las colegiaturas y mis calificaciones no nos ayudaron.

Doña Margarita

Con el pasar de los años, los habitantes de mi hogar pasaron de seis a sólo cuatro personas, dos adolescentes y dos mujeres que se llevaban casi 40 años de diferencia. Las chacharas habían sido reemplazadas por prendas de algodón típicas, para la temporada de calor, y robustas chamarras para la temporada de frío. Se vendían además las blusas, mandiles, baberos y las chambritas tejidas.

Hubo un tiempo en que mi madre perteneció al sector burocrático y probó las delicias del fruto del trabajo a la sombra de una oficina, sin embargo, mi abuelita continuó con sus viajes, acompañada de alguno de nosotros, cuando éramos adolecentes.

Ella fue a Pátzcuaro con mi primo, antes de que la guerra contra el narco convirtiera a Michoacán en un cúmulo de pueblos hundidos en la violencia e inseguridad, y a mi llevó con ella a vender chambritas a El Arenal, en Hidalgo.

En ese viaje a aquella tierra que hacía honor a su nombre, mi abuelita reservó una habitación con una conocida, cuando llegamos al pequeño hostal la duela le dijo que otras personas habían reservado y nos amontonó a cuatro personas en un mismo cuarto con una sola cama; mi abuelita, orgullosa, decidió que nosotros dormiríamos en el suelo y al día siguiente nos fuimos sin pagar.

Nuestro viaje en El Arenal por conseguir el pan de cada día fue un peregrinar constante; éramos dos mujeres, una de casi 80 años y otra de 15, que cargábamos nuestras pesadas maletas de un lado a otro, mi abuelita más que yo –por un defecto fisiológico-.

Durante el día, buscábamos un lugar para tendernos; colocábamos nuestra lonita sobre el suelo y poníamos las chambritas, las blusas y los tejidos, y si los clientes no llegaban, mi abuelita tomaba las prendas en sus brazos y caminaba para ofrecerlas a los visitantes.

Mientras que, durante la noche, después de aquella experiencia en el hostal, ella y yo dormimos en el suelo del patio trasero de una iglesia, cubierto con un techo de teja, donde los fieles le llevaban veladoras durante el día junto al altar de la virgen, y en la noche se convertía en un asilo para los viajeros sin hogar.

La primera vez que dormimos allí, habíamos llegado tarde y nos acomodamos en un hueco entre mujeres y hombres que yacían acostados. Allí armamos nuestra cama con cartones y lonas, para protegernos del suelo frío, y las maletas quedaron entre nosotras para poder protegerlas de cualquier mano escurridiza.

Aquellas noches fueron como vivir en una película vieja; había tantas velas juntas que sus llamas provocaban una danza en parsimonia irregular que proyectaba una sombra en la pared, mientras que, en las vigas y travesaños del techo, resaltaban las sombras oscuras de las tejas y los tonos dorados que se pintaban en la madera.

Los olores de todos inundaban aquel patio, pero solo uno resaltaba más, el de la parafina cuando se apagaba una vela. Las diminutas flamas en conjunto, escalonadas entre sí, emitían un arrullo de calma, solo susurros en lenguas nativas y pasos de zapatos con tacón lograban hacer ecos tenues ante tal quietud.

Aquellos pasos repetidos eran los de un párroco y dos mujeres que iban y regresaban al altar de la virgen; ellos tomaban las velas recién prendidas que habían dejado los fieles a su virgen, y se las llevaban. Mi abuelita me dijo que era una forma de reciclar la parafina y venderla. Un buen negocio de fe.

Los últimos días

El primer decenio del siglo había terminado, aquellos años fueron los más extraños y a la vez los más felices y tristes. Por un lado, Mariano Gonzáles había llegado a la gubernatura de Tlaxcala, un par de años después llegó Peña Nieto al Gobierno Federal. En el año 2012 todo el mundo esperaba un fin, pero era apenas el comienzo de una serie de malestares sociales, ambientales, políticos y familiares.

Mi madre, que había probado el sabor de un sueldo fijo, probó después el amargo del despido, así como tantos que pierden su empleo por diferencias políticas. Ese año, a la producción se sumaron más manos y el negocio de las chamarras había crecido, así como un malestar externo que poco a poco fue mermando la salud de mi “macita”.

Después de un accidente de autobús que le dejó una cicatriz en la cabeza y golpes internos, ella ya no pudo viajar sola, ni siquiera a San Cristóbal de las Casas, así fue como me convertí en su compañera de viaje.

San Cristóbal de las Casas, fue y es el lugar predilecto por excelencia para la venta, desde que llegó por primera vez mi familia hace muchos años, cada temporada se realizaron viajes para llevar mercancía, como cobijas y zarapes en telar de mano que antes se fabricaba en nuestra casa.

El negocio decayó, pues la industria suele superar lo hecho de manera artesanal, sin embargo, el lugar siempre fue un resguardo seguro en tiempo de crisis.

La primera vez que fui a vender a San Cristóbal de las Casas con mi mamá, pudimos pasar un par de días conociendo un poco de la ciudad gracias a las buenas ventas, en parte gracias a la reputación que se habían forjado ella y mi abuelita.

Recuerdo nuestro primer día de venta juntas, mi abuelita y yo llevábamos un bulto cada quién, llamado “tambache”; el de ella era más grande. Esa mañana fría y lluviosa; la calle empedrada estaba empapada y el olor a Chamula y a maíz, acompañado de especias, impregnaba cada esquina del mercado José Castillo Tielemans, al igual que la gente.

Ese mercado, donde íbamos a vender la mayoría de las veces, siempre tenía sus pasillos repletos de gente, la ajetreada gente recibía a empujones a los nuevos, pero mi abuelita, mi macita, caminaba cual roble que soporta un vendaval.

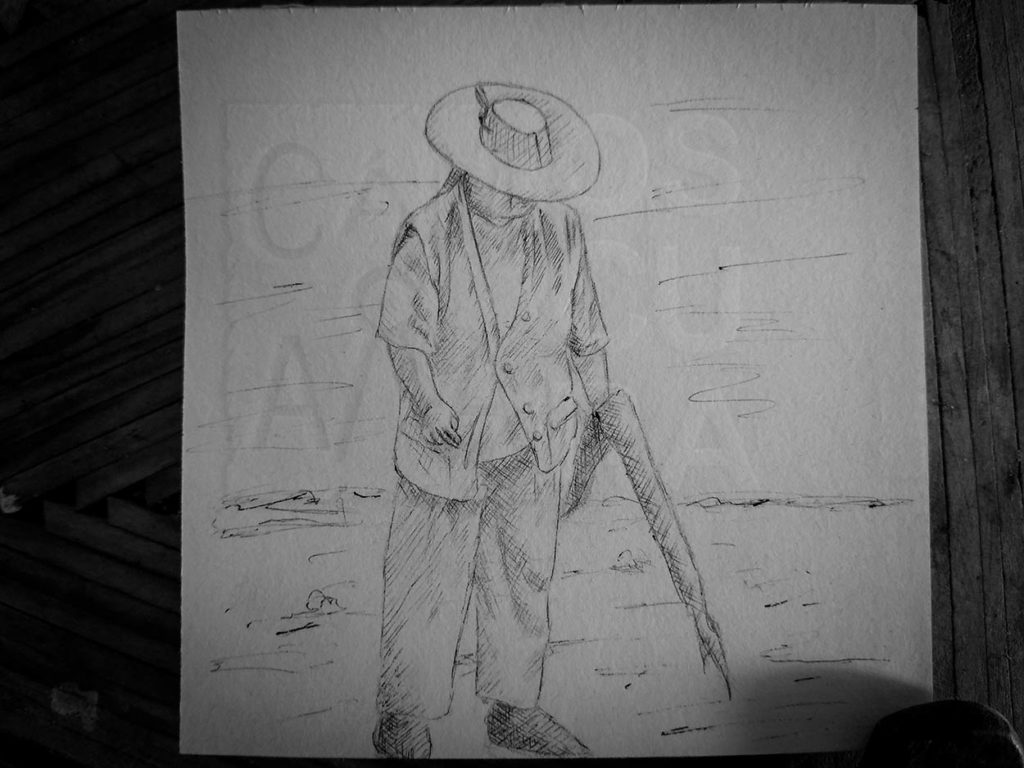

Ella era bajita, más que yo, y con el tambache a cuestas parecía una bolita con pies que llevaba siempre un sombrero, y era su figura inconfundible para sus clientas, quienes le llamaban y la entretenían en el camino, cuando iba con mi mamá, esas mismas mujeres nos increpaban con la pregunta “y su mamá de usted ¿cómo está?”

Nunca tuvimos un lugar fijo en aquel mercado, pues solo íbamos cada temporada de frío, así que nos movíamos a los puestos que estaban vacíos, o a los huecos que no tenían comerciantes. Desayunábamos lo que podíamos y comíamos en la casa de unos familiares que nos brindaban hospedaje.

Muchas mujeres, comerciantes o no, conocían a mi abuelita; sus clientas regatonas alegaban buscarla siempre para comprarle chamarras, con un precio que pedían cada vez más rebajado.

En cada viaje a distintos lugares, los olores y los colores eran diferentes. En San Cristóbal, nuestras narices se impregnaban del aroma a maíz, pies descalzos y faldas de lana peludas, así como a atole agrio. El tzotzil volaba como el viento por las calles, y entre sus ecos también llegaban algunas voces en francés, inglés y alemán.

En cada viaje, también, la fuerza de mi macita fue menguando, aquel malestar se acumuló con secuelas cada vez más evidentes. Llegó el día en que aquel roble ya no pudo cargar más su tambache, así que llevábamos la mercancía en un carrito improvisado.

Doña Margarita, siempre orgullosa, no le gustaba que anduviéramos con el carrito porque era estorboso entre pasillos tan pequeños y tan repletos, pero tuvo que resignarse; no sólo mermó su ánimo la idea de caminar con el carrito, sino el hecho de no tener las mismas fuerzas que antes.

En nuestro último viaje juntas tuve que cuidar a la mujer que cuidó de mí. Recuerdo haber tomado una fotografía de ella, con una kodak pocket, y cuando se la mostré me dijo “ya me veo viejita”.

Mi viejita, aquella que llevaba el nombre de una flor, lentamente se fue marchitando. Llegó un momento que el malestar le llegó a superar, no toleraba la idea de comer porque sabía que ello desembocaba en dolores y espasmos. Hubo una noche que no pudo dormir, en medio de la oscuridad tuvo que vomitar sobre una sábana en el suelo, pues ya no alcanzó a llegar al baño. Al día siguiente fuimos al médico, pero era evidente, teníamos que regresar.

Después de semanas de consulta y de consensos familiares, se optó por someterla a cirugía, que quizá le dio más tiempo o solo prolongó su agonía. Mi macita siempre se rehusaba a caminar con bastón, pero un día no pudo negársele más. Antes pasaba los ratos tejiendo con gancho, pero después ya no pudo pasar de la primera línea de puntos; dejó de tolerar la comida, incluso darse un simple baño era un martirio.

Mi macita; su cuerpo robusto se hizo flaco, su piel se tornó delicada y frágil; sobre su blanca piel, requemada por el sol y manchada por la edad, se pronunciaron más sus arrugas. Muchos de los meses de aquel año 2013, fueron los más felices con nuestra viejita berrinchuda, pero en diciembre de ese año, su ánimo de repente decayó.

Un día, aquella flor tan orgullosa, cuya historia no cabría en breves páginas, dejó caer su ultimo pétalo.

Cuando mi mamá y yo regresamos a vender a San Cristóbal de las Casas, después de vivir nuestro duelo, aquellas mujeres regatonas nos increparon una vez más con la pregunta “y su mamá ¿cómo está?”.

El Mar

Después de que nuestra macita se fuera de “astronauta”, mi mamá retomó sus viajes, de nuevo, en compañía de soledad. Durante ese tiempo fue difícil hacerse cargo sola de los dos jóvenes que quedaron, así como difícil fue permanecer con dinero en el bolsillo.

Las ferias se convirtieron en el empleo de su vida, algunas le han dejado manos casi llenas y una carga más ligera. Muchas ocasiones la gente ha sido amable y cálida, en otras, le han llegado a robar a mi madre. “He sufrido envidias, rechazo, acoso”.

Sin embargo, aunque soledad no siempre es buena compañera de viaje, mi madre disfruta de pasar los días en aquellos pueblos mágicos, ubicados a la orilla de un río o cerca del mar, al pie de una montaña o al filo de una ciudad, en compañía de sí misma, sin preocuparse por nada más que las ventas.

Ella es viajera, ella es migrante. Sus pies han pisado muchos suelos, incluso dejaron de seguir las huellas de su madre para crear sus propias huellas. Sus manos se han desgastado y su mente se ha quebrado, pero ha sabido recoger sus pedazos y armarlos una y otra vez.

La pandemia por SARS-CoV-2 se ha convertido en un residente incómodo, su paso ha dejado incertidumbre, desempleo y vidas perdidas. En nuestro hogar, para alguien que siempre estuvo acostumbrada a viajar, ha sido difícil adaptarse. La nueva rutina es un grillete para los pies, pero no para las manos que trabajan para ganarse unos pesos.

Su cuerpo también ha mermado su fuerza, ya no tiene la figura de antes, pero la necesidad sigue siendo la misma.

Ella se llama como un mar y Adriana es su nombre.

Mel-Atl